Par Guillaume Plaisance, Spécialiste en Science des organisations, enseignant à l’Université de Bordeaux.

Quand un sondage annonce que 40% des Français sont prêts à accepter un pouvoir autoritaire, quand le président Emmanuel Macron s’inquiète d’un retour à la situation d’entre-deux-guerres, quand la violence n’interroge plus et devient simplement un objet social ou politique, nous sommes en droit, que l’on soit d’accord ou non avec les propos ou les personnes, de nous interroger. De nous demander si, encore, penser signifie quelque chose.

Penser est-il dangereux ?

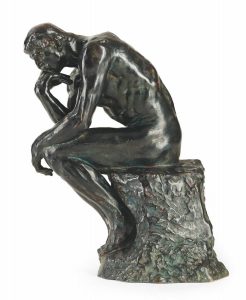

«Il n’y a pas de pensées dangereuses, penser en soi est dangereux». Lorsque Hannah Arendt* ose cette phrase, le double sens, à l’instar de la banalité du mal, ne manque pas de faire réagir. Évidemment, Arendt n’invite pas à éviter le danger de la pensée. Bien au contraire. Elle nous demande de nous y engouffrer, justement parce que c’est dangereux. Penser est difficile, parce qu’une telle activité nous oblige à voir le monde en face, à ne plus nous soustraire à ce qu’il est, mais aussi à ce que nous sommes. Penser, c’est accepter, c’est comprendre. Rien n’est plus délicat que de poser ses yeux sur les beautés comme sur les horreurs des Hommes et du monde. Mais penser c’est aussi aspirer à la liberté. Enivrante liberté qui rassasie lorsqu’elle n’est pas contenue. Exercer sa liberté dans sa pensée, c’est accepter, encore, que cette dernière puisse se perdre dans des chemins tortueux. C’est accepter l’idée même de la responsabilité, d’être à l’origine de ses pensées. Le reste du monde ne vient plus plaquer dans notre cerveau des idées préconçues. Non, ces idées sont retravaillées par un processus intellectuel, la pensée, sont interrogées, passées au filtre de nos convictions les plus profondes. S’extirper de la dépendance, devenir autonome : tout cela est déjà délicat matériellement, alors comment ne pas s’étonner de la difficulté à le devenir complètement ? Quand je pense, tout devient plus dangereux, parce que l’auteur de mes pensées n’est plus que moi. Les pensées que j’ai ont des conséquences dont le seul artisan est là, en moi. Je suis propulsé à la plus haute définition de la liberté alors même que je n’avais pas nécessairement choisi de le devenir. La pensée vient gonfler un peu plus encore l’angoisse existentielle qui nous habite. Penser, enfin, c’est s’autoriser à inventer, imaginer, contempler. C’est atteindre doucement ce qui fait de nous des êtres humains. Oui, penser en soi est dangereux. Tout le processus est une prise de risque perpétuelle. Penser fait peur, inquiète, parce que ce que nous aimons occulter d’habitude, le Mal, le Chaos, la complexité, nous reviennent de plein fouet.

Hannah-arendt Politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l’histoire.

Cesser de penser, cesser de vivre

Pourquoi alors ? Pourquoi penser ? Être libre, très bien. Être humain, encore mieux. À quel prix ? Au prix de l’angoisse, de la peur, de la pleine conscience d’un monde incompré- hensible ? Arendt répondrait par l’Amor mundi, parce qu’il nous faut aimer ce monde. Mais surtout, elle répondrait que le plus dangereux restera toujours de ne pas penser. Oui, aujourd’hui les cerveaux s’éteignent. Le reste du monde (de la société, du pays, peu importe) auquel nous sommes assimilés nous contraint à agir en interaction avec les autres. Alors l’absence de conscience est remplacée par une pensée collective, produite grâce à des processus abscons. Peu à peu, la conscience s’éteint, elle laisse place à une perméabilité folle. Le tout dépasse les parties, et peu à peu l’homme disparaît, littéralement absent au monde. L’on pourrait affirmer ici que sont négligés les sentiments. Intéressons-nous y. L’on pourrait penser qu’il est nécessaire d’éteindre le cerveau, même quelques minutes, pour laisser parler son cœur. Les émotions seraient alors plus pures, cristallisées à l’instant même de leur existence, et transmissibles avec aisance. L’amour et l’amitié, pour ne citer qu’eux, seraient alors débarrassés du parasitage du cerveau, de la conscience, des processus bien huilés, pour pleinement s’exprimer.

Il n’y a pas de pensées dangereuses, penser en soi est dangereux.

Hannah Arendt

De même, que dire de l’Art, de la création, de la culture, si tout devait être intellectualisé ? Seraient-ils tués dans l’œuf ? Faudrait-il, à l’instar des sentiments, laisser libre cours à la virtuosité, «sans cerveau», pour créer ? Je ne le crois pas. Malgré tout, la pensée reste un préalable à toutes nos actions et nos activités. C’est en cela qu’elle est dangereuse d’ailleurs. Nous ne pouvons pas aimer, créer, jouir, sans penser. C’est parce que nous sommes pleinement libres et humains que nous aimons, créons et jouissons. Notre incommensurable liberté permet de choisir de nous abandonner dans l’amour, dans la création, dans la jouissance. C’est parce que nous avons pensé que nous avons accepté le risque d’aimer. Après tout, penser moins, n’est-ce pas prendre moins de risques ? Alors, pourquoi accepter de risquer l’amour quand on ne risque pas de seulement penser ? De même, c’est en laissant l’esprit vagabonder, contempler, imaginer, que la création s’engage.

Quand Nietzsche appelle à une forme d’ivresse dans l’Art, ne peut-on pas l’atteindre dans une ivresse de liberté ? Dans le chaos de nos pensées contradictoires, dissonantes ? Dans l’angoisse existentielle qui croît chaque jour un peu plus à force de pensées ? L’état supérieur auquel nous aspirons dans la création comme dans la jouissance ne sera jamais pleinement vécu en absence de pensée : il sera contenu, retenu par les pensées du monde extérieur immiscées dans nos cerveaux. Les détricoter, les faire nôtres est le seul moyen de nous extirper de l’état actuel et d’atteindre cet état personnel désiré, inaccessible s’il est censuré par la vision des Autres.

Des cerveaux en veille

Cesser de penser n’est rien d’autre que l’interruption de jugement qui conduit à la banalité du mal, tels que vus avec Arendt et Terestchenko**. Le risque s’accroît chaque jour davantage. La place que nous avons accordée au travail dans nos sociétés comme dans nos vies ne risque pas de changer la donne. Pire, l’intérêt du travail, et l’investissement que nous lui offrons, conditionnent de plus en plus notre souhait de liberté, alors même que le travail et la société consument peu à peu les autres espaces de notre vie. La seconde cherche à s’imposer dans nos cerveaux pendant que le premier les occupe. L’intelligence artificielle et les révolutions technologiques sont clairement des défis à relever pour éviter d’anéantir définitivement la pensée humaine. Ils sont à la fois la source et la solution de ces défis, dans un cercle autoalimenté. Sachons le réguler. Nos cerveaux doivent donc être en veille. Non pas placés en veille, c’est-à-dire à un état de conscience minimal.

Penser «un peu» reviendrait à avoir seulement conscience des grands mécanismes qui cherchent à structurer nos vies (par exemple ceux de la société), mais s’y soumettre tout de même. Penser «un peu», ce serait faire des autres à la fois un moyen et une fin, et finalement poursuivre le processus déjà enclenché et ici dénoncé. Ne soyons pas dupes. Nos cerveaux ont souvent été éteints. Il n’y a ni époque florissante d’illumination des cerveaux, ni époque d’obscure fermeture. C’est un état flottant depuis que l’Homme est Homme, autrement dit une propension à la mise en veille des cerveaux (pensons à La Boétie), mais tout de même capables de se rallumer parfois. Tentons une nouvelle forme de veille des cerveaux. Tentons de les maintenir allumés en permanence. Oui, ce sera consommateur d’énergie. Oui, ce sera difficile et dangereux même. Non, ce ne sera pas le bonheur permanent. Non, ce ne sera pas un état d’inertie. Ce sera le perpétuel mouvement, le chambardement absolu dans notre esprit.

Mais ce sera surtout le moyen de recréer entre nous des liens humains, profonds, intimes. La veille des cerveaux, ce sera veiller sur les autres et leur ouvrir une nouvelle parcelle d’humanité, entre eux et nous. Ce sera revivre ensemble, côte à côte, en étant capables de regarder devant nous, pour aimer ce monde désormais réouvert, mais aussi à côté, sur nos compagnons de vie, sur ceux qui veillent sur nous et sur qui nous veillons. Ce ne sera plus une torture, ce sera toujours aussi dangereux, mais ce sera une révélation.

* Politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l’histoire.

** Michel Terestchenko est un philosophe français, spécialiste de philosophie morale et politique.